Persönliche Zeitreisen

Eindrucksvolle Persönlichkeiten, ein Kammersprechtag im Extrazimmer eines Gasthauses oder wie der technische Fortschritt in der Kammer Wurzeln geschlagen hat. So manche Erlebnisse bleiben einem in blumiger Erinnerung – und das für immer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen einige dieser eindrucksvollen Begebenheiten noch einmal Revue passieren und lassen uns Teil einer lebendigen Geschichte werden.

100 Jahre, die von Menschen geprägt und gestaltet wurden.

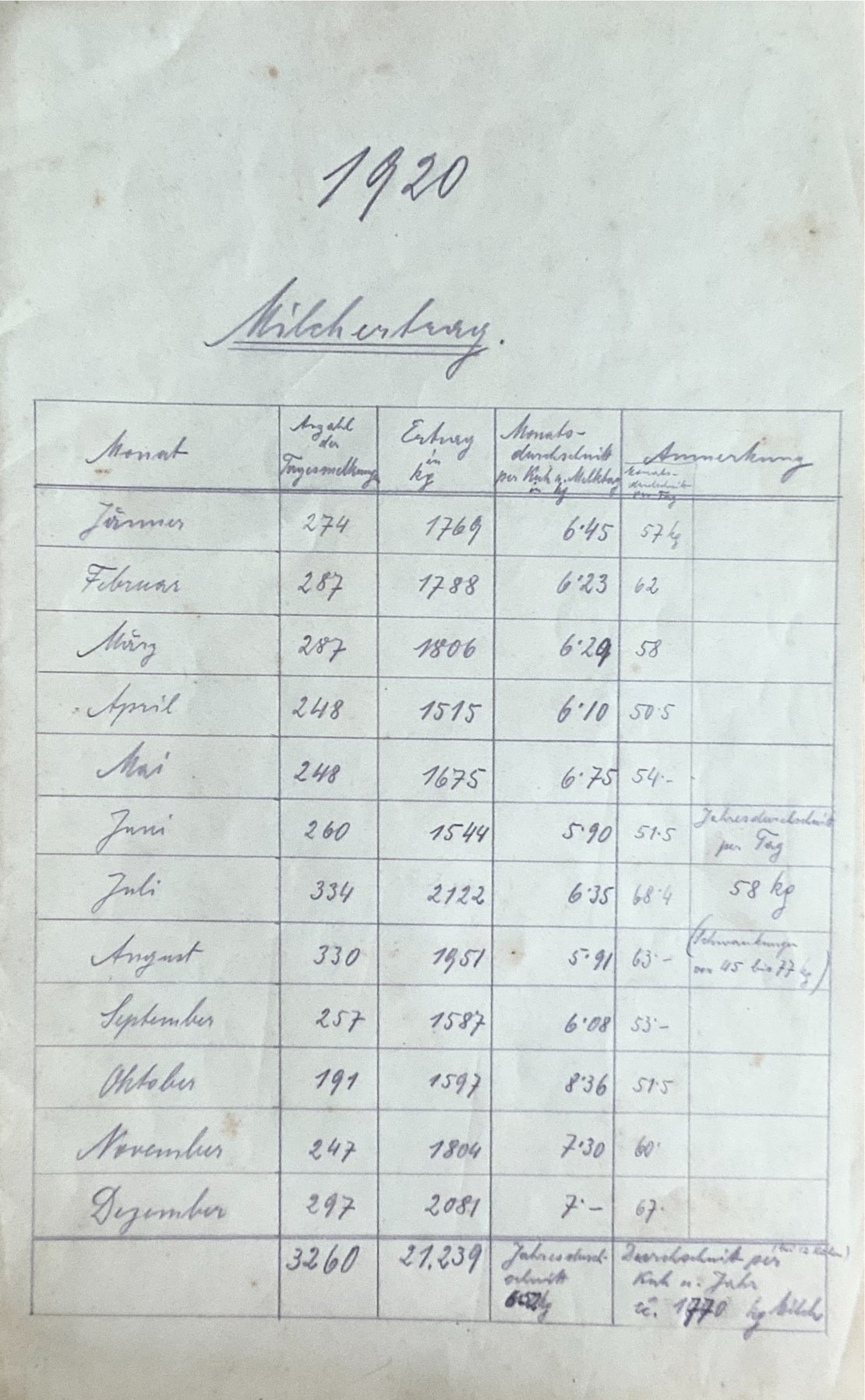

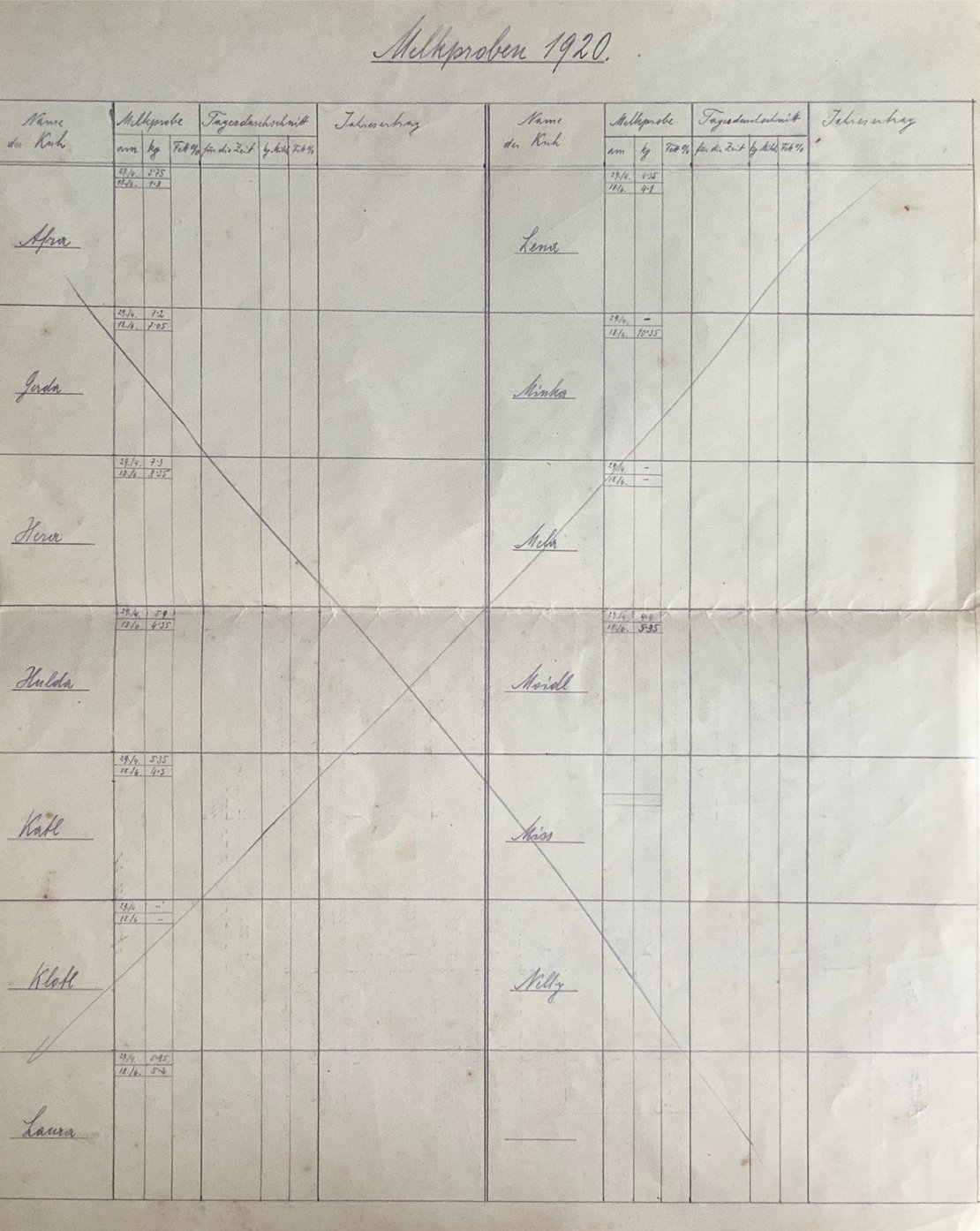

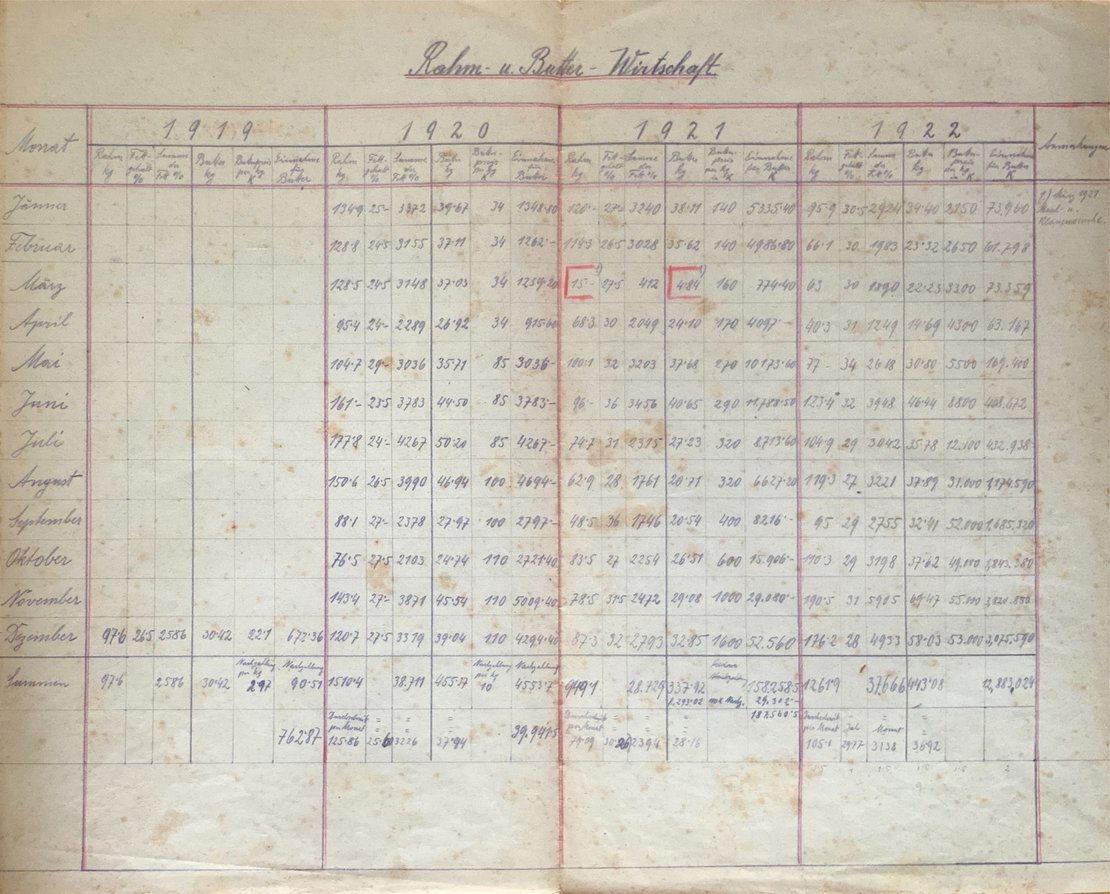

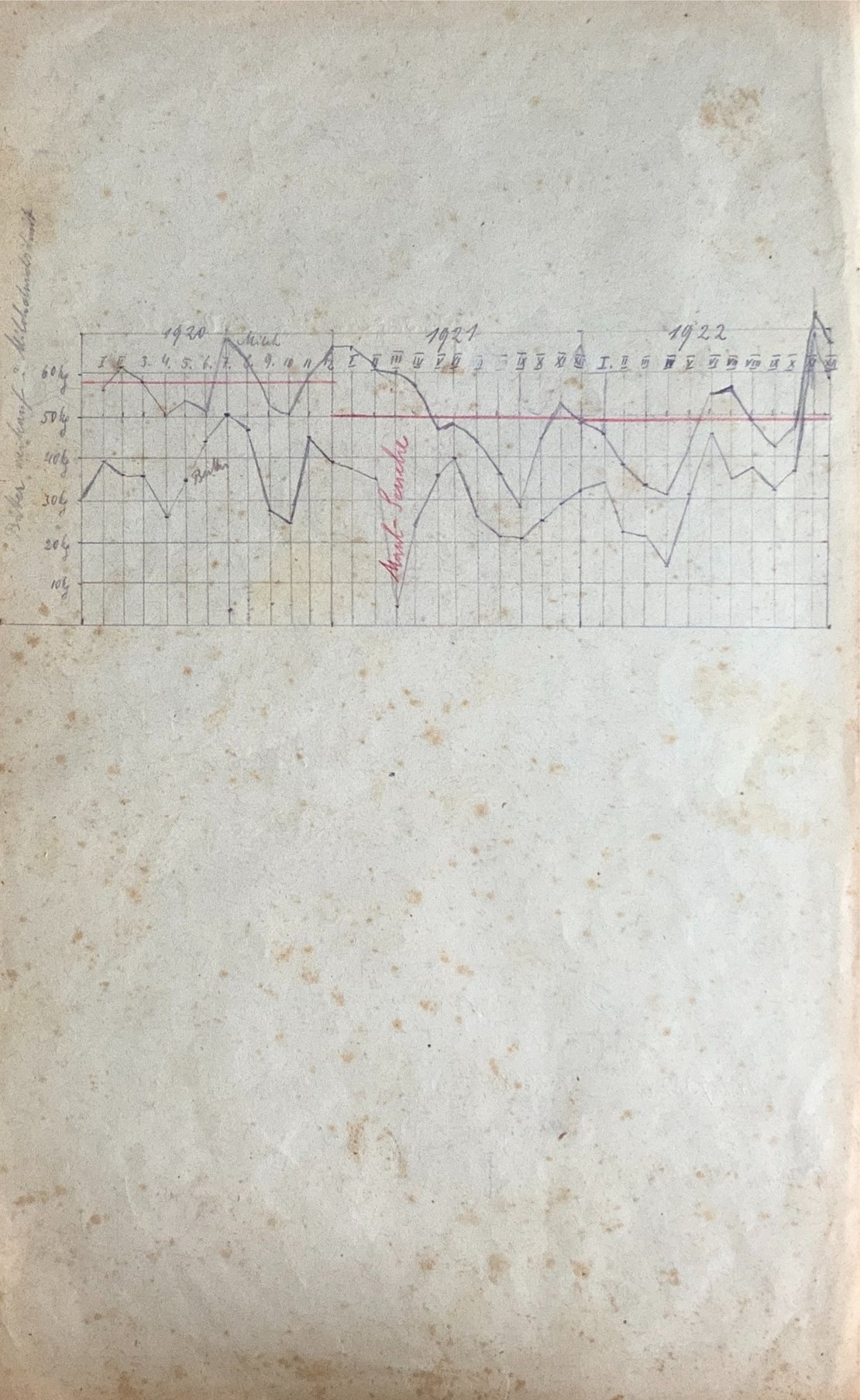

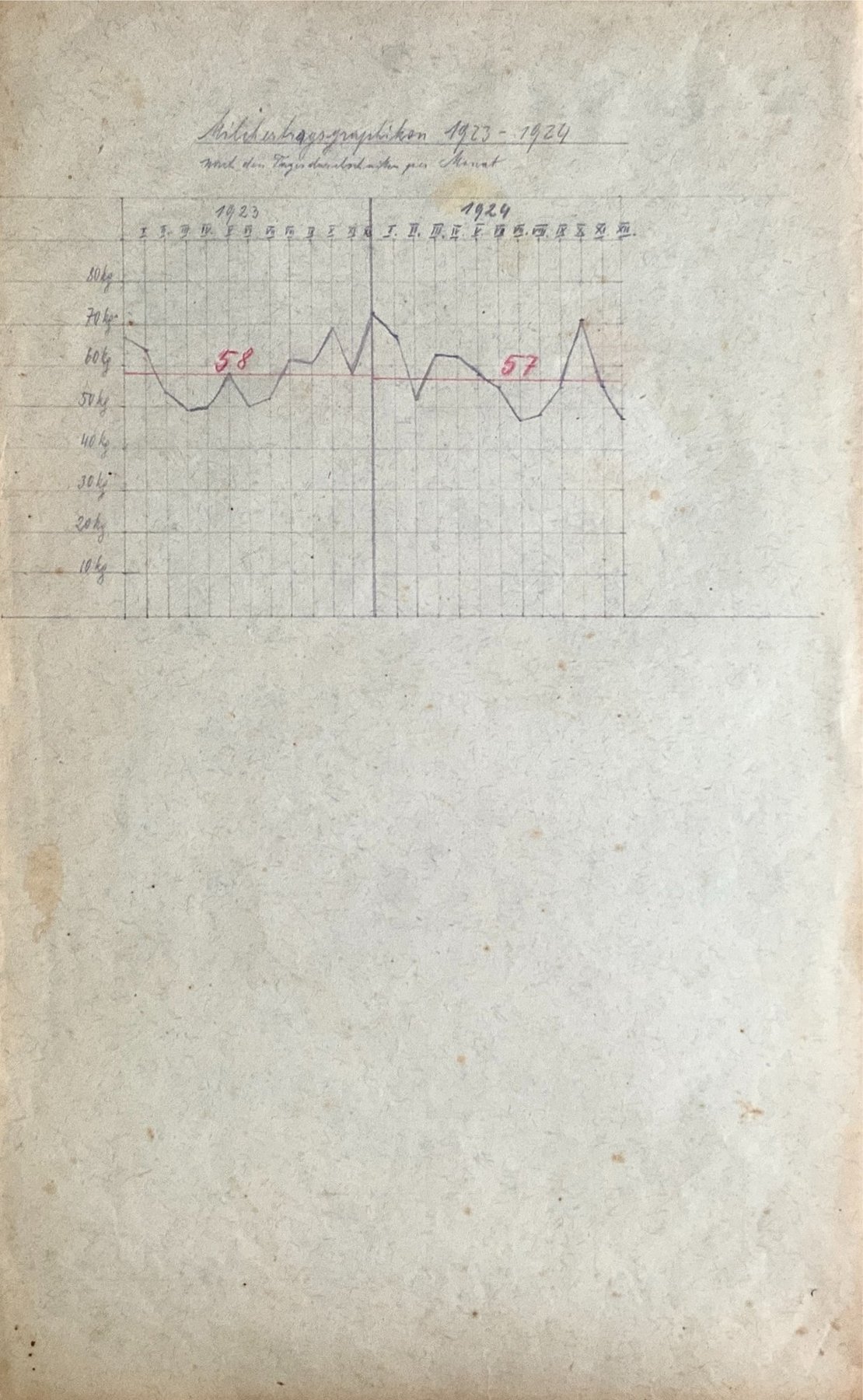

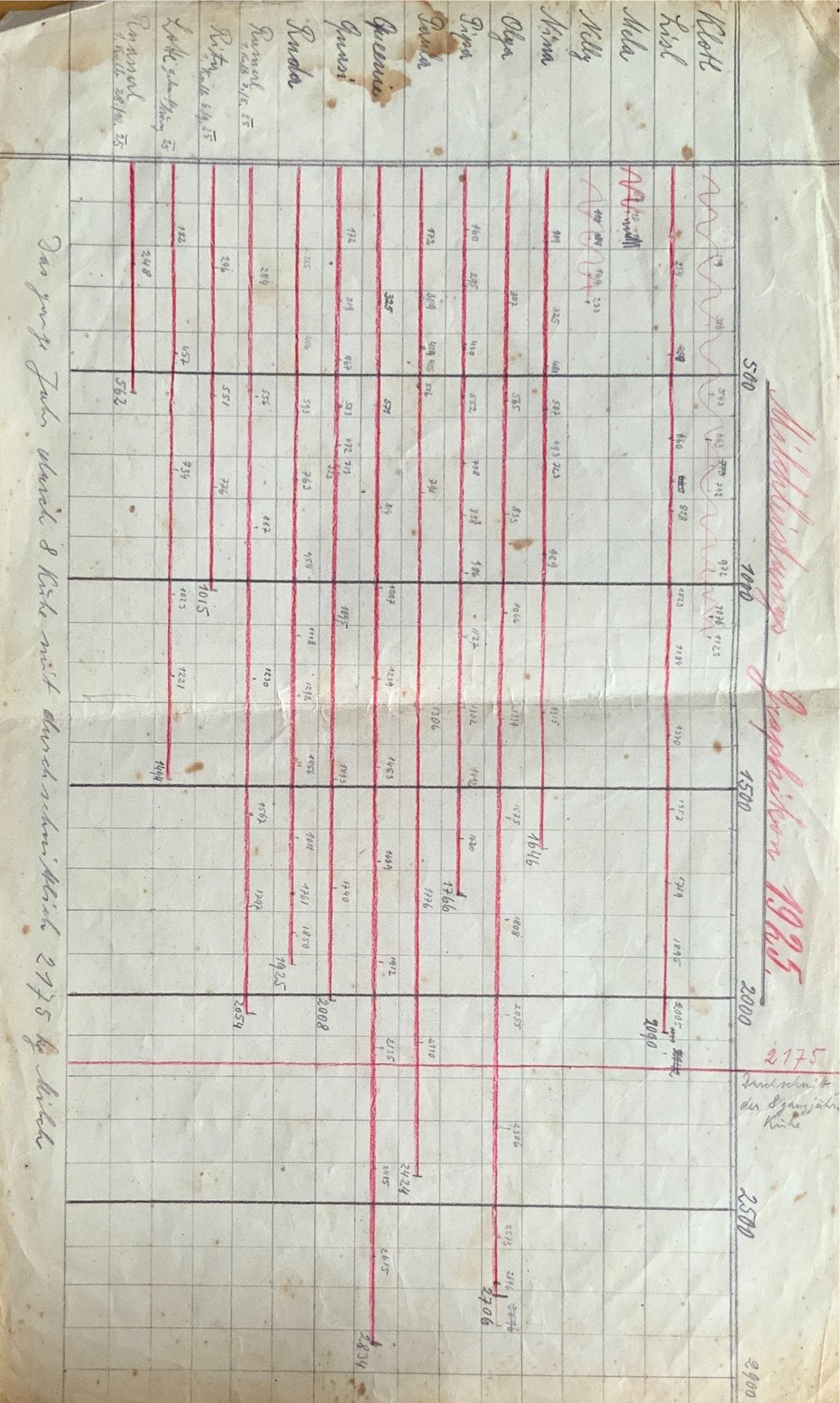

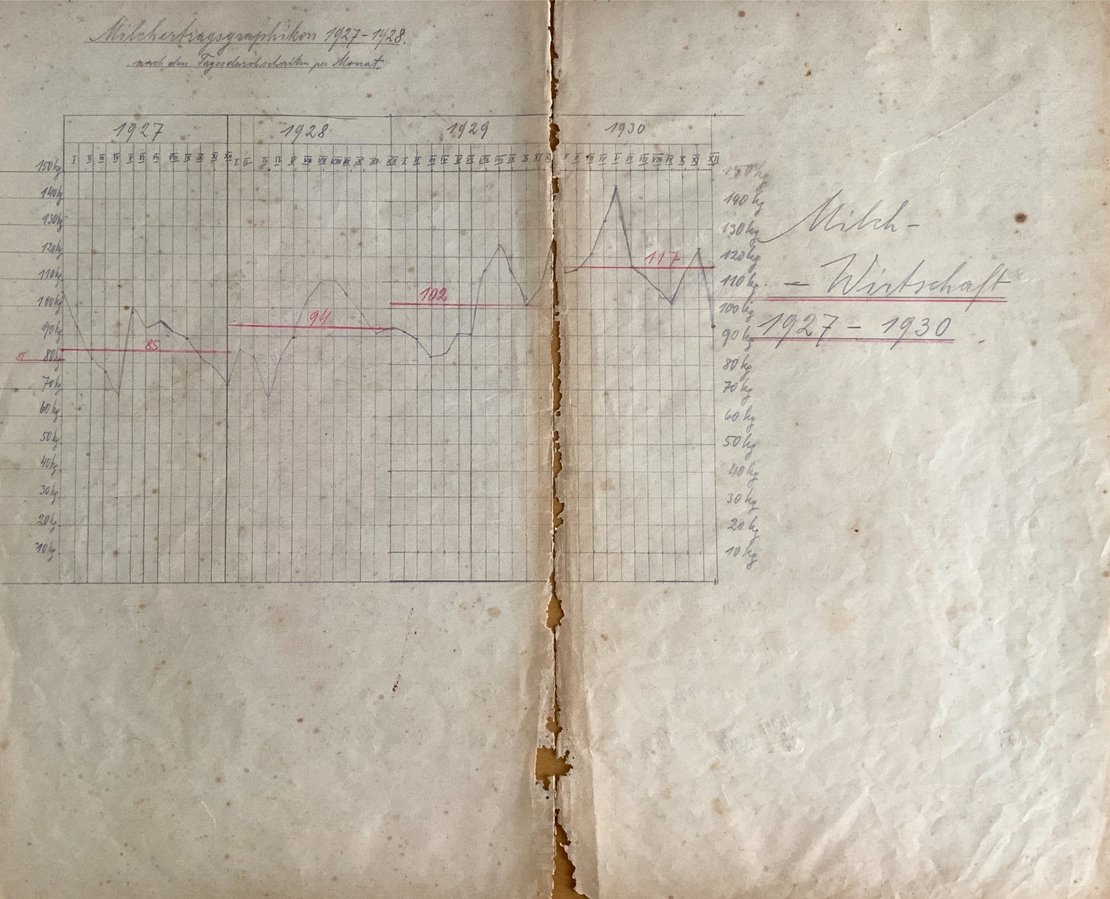

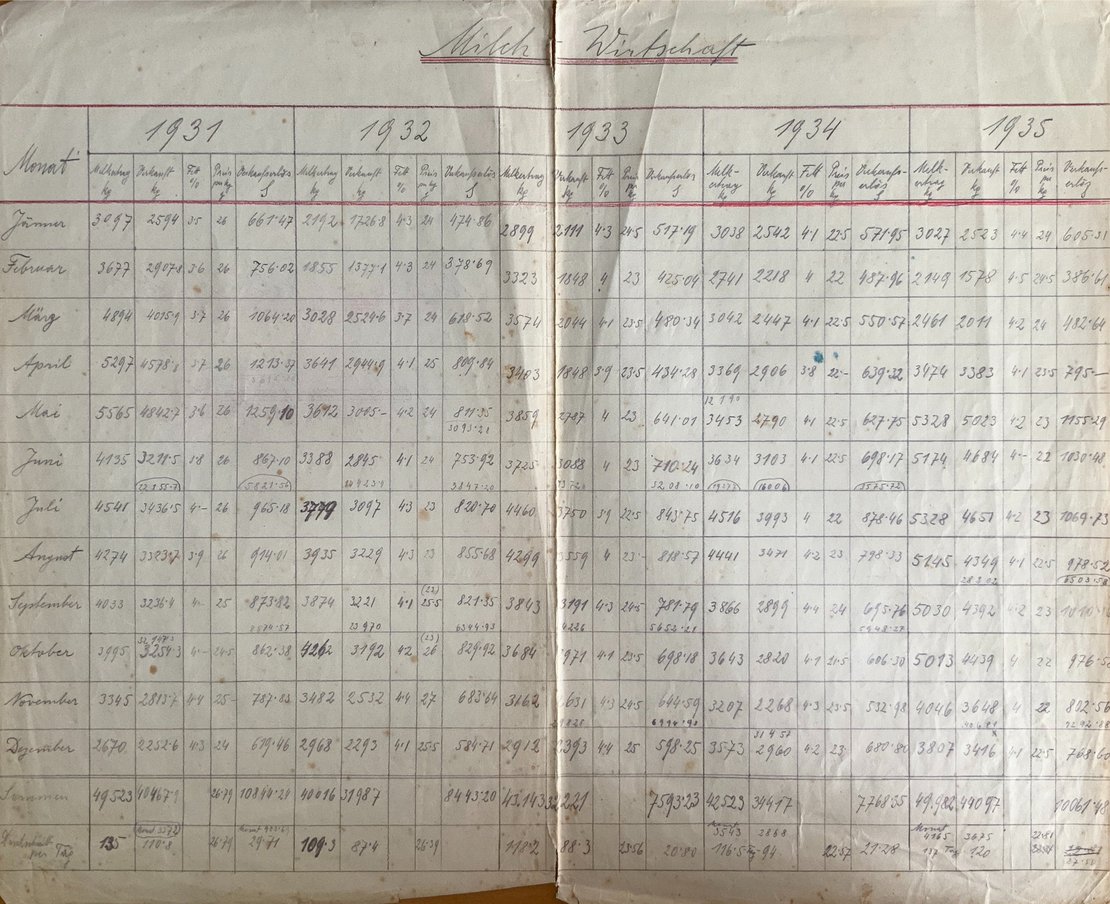

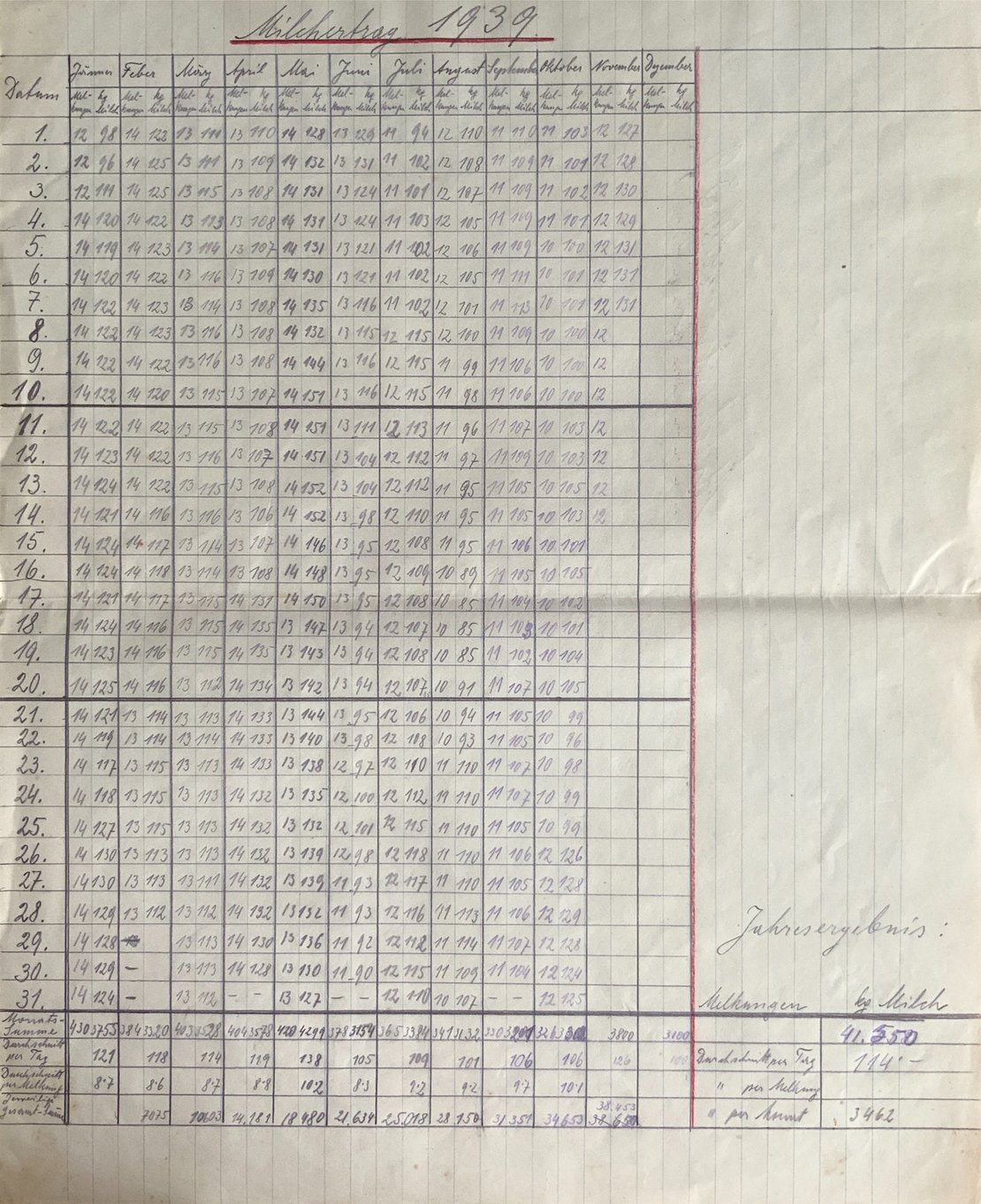

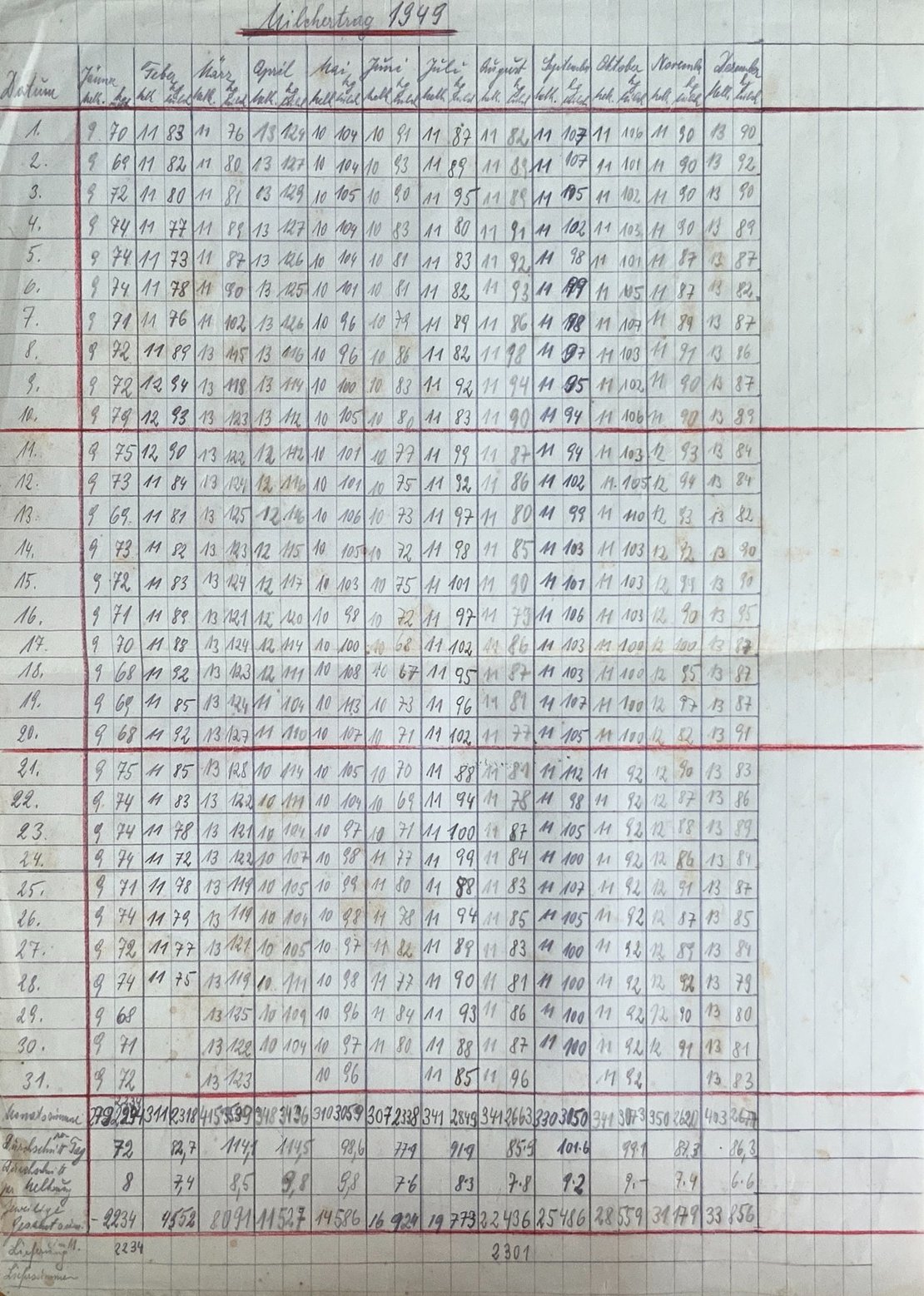

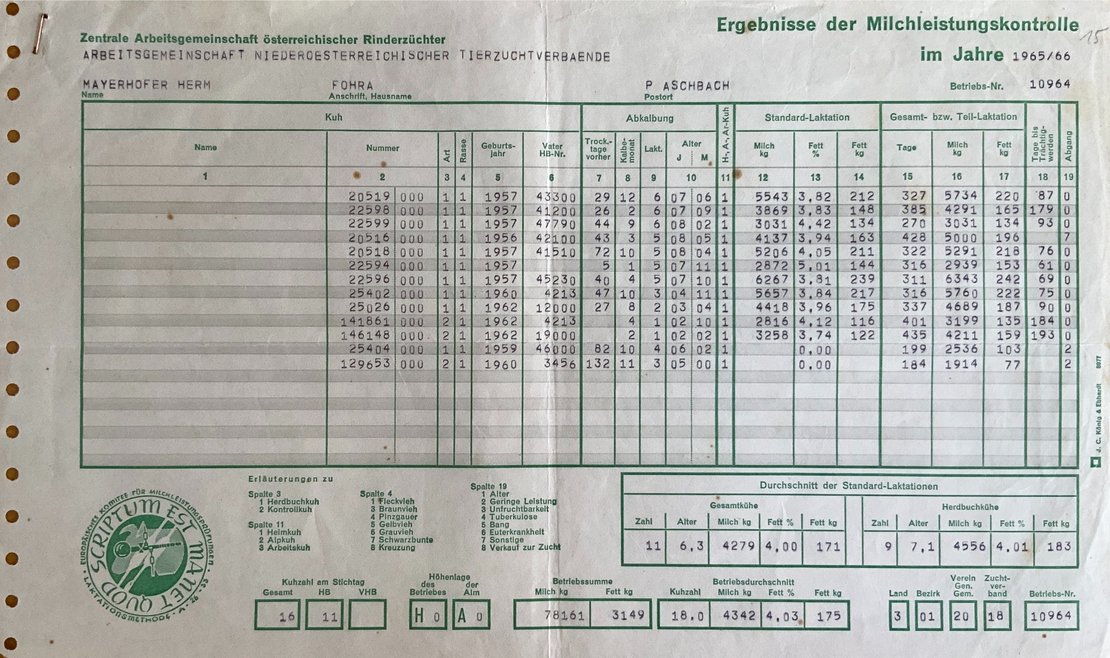

Die Familie Mayrhofer betreibt in der Gemeinde Aschbach, Bezirk Amstetten einen Milchviehbetrieb. Neben der Futtergrundlage für die 35 Fleckviehkühe im Stall werden auf den Ackerflächen in der Gunstlage des Alpenvorlands auch Zuckerrübe und Sojabohne kultiviert. Seit 1999 werden die Kühe in einem Laufstall gehalten. Betriebsführer ist der 60 jährige Hermann Mayrhofer. Seine Frau unterstützt ihn. Sohn Thomas ist seit seiner landwirtschaftlichen Ausbildung am elterlichen Betrieb tätig und wird diesen in absehbarer Zeit weiterführen.

Die Aufzeichnungen stammen vom Vater des jetzigen Betriebsführers, Franz Mayrhofer. Er wurde 1886 geboren, maturierte am Stiftsgymnasium Seitenstetten und studierte Englisch und Französisch an der Universität Wien. Nach dem 1. Weltkrieg übernahm er den elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit 13 Milchkühen. Er übte viele politische Funktionen aus, unter anderem Abgeordneter zum nö. Landtag und vor und nach dem 2. Weltkrieg Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat (bis 1956). Aufgrund seiner Ausbildung und vor allem seiner hochrangigen politischen Funktionen führte er detailreiche Aufzeichnungen über die Entwicklung den Milchertrag und über Einnahmen und Ausgaben seiner Landwirtschaft. Nicht selten haben diese auch als Untermauerung seiner Ausführungen im österreichischen Nationalrat gedient.

Wirtschaftliche Aufzeichnungen bilden die Basis landwirtschaftlichen Unternehmertums und werden daher von der Landwirtschaftskammer NÖ unterstützt und gefördert – seit 100 Jahren! Weiterführende Informationen finden Sie dazu auf der Website www.arbeitskreise.at.

Vorsprechen im Extrazimmer eines Gasthauses in Hainfeld: Mechanische Reiseschreibmaschine, die wichtigsten Formulare und zwei Aktentaschen im Gepäck. Kammersekretär in Ruhestand Walter Grasberger erinnert sich an einen Sprechtag der etwas anderen Art.

Im Extrazimmer des Gasthauses Schuh am Hainfelder Hauptplatz war am Donnerstagvormittag Sprechtag der Bezirksbauernkammer Hainfeld-Lilienfeld angesagt. Eine jahrelang gewachsene Tradition. Denn nach dem Viehmarkt kamen die Bauern sowieso ins Wirtshaus und konnten das gleich für ein Vorsprechen bei der Bezirksbauernkammer nutzen. „Diesen Sprechtag habe ich noch bis zur Strukturreform regelmäßig angeboten. Aber wie! Da reiste ich mit Dienstauto und mechanischer Reiseschreibmaschine an. Die wichtigsten Formulare in zwei Aktentaschen und bezog mein Tischchen im Extrazimmer. Die Bauern waren in der danebenliegenden Gaststube und regelten selbst die Vorsprachetermine“, erinnert sich Walter Grasberger, der bei diesen Terminen Berater und Sekretär gleichzeitig war. „Ich schrieb ja gleichzeitig auch die Anträge und gab den Durschlag dem Bauern mit.“ Der Sprechtag war meist gut besucht. Grasberger vermutet: „Wohl auch weil, manch einer nur ins Gasthaus kam, um sich mit Berufskollegen zu unterhalten und Neuigkeiten auszutauschen.“

Unzählige Branchen haben unter dem Dach der Landwirtschaftskammer Niederösterreich eine Heimat gefunden. Egal ob im Pflanzenbau oder in der Tierhaltung: Spezielle Beratungen, Fachverbände und Vereine sorgen dafür, dass für Bäuerinnen und Bauern der Weg in die Zukunft bestmöglich bereitet wird. Johann Hörth, pensionierter Obmann des NÖ Landeszuchtverbandes für Schafe und Ziegen, lässt seine Reise und seinen Weg für die Bauern in einem Gedicht Revue passieren.

A longe Roas mit Schof und Goaß

Auf der Suche nach Tierhaltungsalternativen

für die Bauern, die Behaglichen und die Viven

sind wir auf die Schafe und Lämmer gestoßen,

kauften ein in Salzburg, die Kleinen, wie die Großen.

In Bayern wurden Merinolandschafe angekauft,

um deren Anerkennung mit dem Verband gerauft.

So kam es wie ich‘s nie geplant –

Ich landete bei dem Verband.

Die ersten Jahre waren recht oft mager,

wenig Einkommen, die Tiere hager.

Das Fleisch der Tiere war seit den Kriegsjahren verpönt,

man war ja jetzt schließlich etwas „Besseres“ gewöhnt.

Schof und Goaß gab’s damals nur bei den Idealisten,

die mussten Lehrgeld zahlen, vom Füttern bis zum Stallausmisten.

Zehn Jahre später kam doch auch die Zeit,

da waren auch schon Bauern für Schof und Goaß bereit.

Verkauft wurde lebend, nicht nach Gewicht,

da bekam man schon beim Geldzählen die Gicht.

Viele Schlachtkörper waren zu groß, zu fett,

andere wieder dürr, wie ein Brett.

Auch der Transport nach Wien war anfangs rustikal

im VW Golf, mit 20 Lämmern, mit großem Druck aufs Gaspedal.

Damit der Konsument das Fleisch auch will

standen Bauern bei vielen Messen damit am Grill.

Überzeugten dort mit Qualität vom Lamm auch viele Leute,

war früher sehr wichtig, aber auch noch heute.

Aus Schof- und Goaßmilch gab es auch schon manche Spezialität-

ein großes Angebot in Vielfalt und Menge ist jetzt Realität.

Beim Wieselburger Messeprogramm 2013 aus vollen Rohren

wurden über 300 Schafe staatsmeisterlich geschoren.

Jedoch nicht jeder Scherer war ein Meister,

manche Schafe sahen nachher aus wie Geister.

So sind die Jahre übers Land gezogen,

es war für mich ein weiter Bogen.

Viel zu berichten gäbe es noch,

von vielen Tiefs und manchem Hoch.

Von vielen Schicksalen bei Mensch und Tier,

von vielen Ichs und manchem Wir.

Doch war es insgesamt mit Leuten, Schof und Goaß

eine wunderschöne lange Roas.

Prof. Ing. Karl Holzer, ehemaliger Betriebsratsobmann

„Dienstnehmer organisierten sich“

Im Jahr 1969 wurde in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich erstmals ein Betriebsrat gewählt. Doch was waren die Gründe für die Wahl und was waren die Hauptaufgaben im Laufe der Zeit?

Schon Ende April 1945, gleich nach dem Krieg, hat sich die Landwirtschaftskammer Niederösterreich neu organisiert und dabei die Personal- und Dienstrechtsbestimmungen aus der Vorkriegszeit übernommen.

Ende der 60iger Jahren wurden in allen öffentlichen Dienststellen und Betrieben Gewerkschaften gegründet und Personalvertretungen gewählt. Auch in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich fanden sich fünf Referenten zusammen, um eine Gewerkschaft zu Gründen. Innerhalb von 2 Jahren traten unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft bei. Die fünf Gründer verhandelten mit dem Präsidium und der Kammerführung um Richtlinien für eine Personalvertretungswahl zu gestalten. Nachdem die Verhandlungen zu keinem befriedigenden Ergebnis führten, empfahl auch die Gewerkschaft, nach der Arbeitsverfassung (mehr als 150 Bedienstete) einen Betriebsrat zu wählen. Und so bekam die Landwirtschaftskammer Niederösterreich als einzige öffentliche Institution keine Personalvertretung sondern einen Betriebsrat. Gewählt wurde erstmals 1969, erster Betriebsratsobmann wurde Franz Stepanek.

Neben den Gehaltsverhandlungen und Pragmatisierungen von Dienstnehmern wurden bald viele Fragen des Dienstrechtes relevant. Die neue „Betriebsvereinbarung“ (neues Dienstrecht) trat schlussendlich mit 1. Jänner 1980 in Kraft.

Herausforderungen der letzten Jahrzehnte waren: Die Übersiedlung nach St. Pölten, ein völlig neues Dienstrecht und das neue Gehaltsschema 2008, die Kammerstrukturreformen 2002 und 2017 sowie zahlreiche neue Betriebs-vereinbarungen wie zB. zu Gleitzeit, Leistungserfassung und aktuell Homeoffice. Seit Beginn der Coronapandemie im März 2020 sind Sicherheit und völlig neue Arbeitsbedingungen Hauptaufgaben des Betriebsrats.

Heutzutage gehören Computer und alles was dazu gehört zu unserem Arbeitsalltag dazu. Das war nicht immer so. Alfred Hopitzan lässt eine aufregende Zeit Revue passieren.

Alles Begann noch vor dem Jahr 1982. Damals wurden die Lohnverrechnung und Strukturauswertungen auf elektronische Beine gestellt. Ein erster Meilenstein, der schon bald vom nächsten abgelöst wurde. „1982 wurde mit gerade einmal 6 Bildschirmen das erste EDV -System ( Digital VAX-VMS) in der Zentrale in Betrieb genommen“, erinnert sich Alfred Hopitzan.

1987 konnte, bedingt durch die Entwicklung des Personalcomputers, auch die Ausstattung von damals strukturbedingt 44 Bezirksbauernkammern mit dezentralen EDV-Anlagen erfolgen. „Es gab natürlich noch keine Vernetzung, wie sie heute selbstverständlich ist, sodass der Datenaustausch noch händisch über Disketten oder Magnetbänder erfolgen musste. Wer heute so selbstverständlich im digitalen Zeitalter lebt, für den sind diese Vorgänge wohl nur schwer nachvollziehbar“, ist Hopitzan überzeugt.

1998 wurden erstmals die Landwirtschaftskammern und ihre Außenstellen über geroutete ISDN – Verbindungen zu einem Intranet verbunden.

Zwei alte Ansichten: Die erste EDV-Anlage in der Zentrale in der Löwelstraße und das Aufsetzen der Personalcomputer für die Bezirksbauernkammern in Mold.

Seit jeher nahm der Gartenbau in der Geschichte eine wichtige Rolle ein. Immer wieder wurde von den Gärtnern eine Eingliederung in die Landwirtschaft und in die Landwirtschaftskammer angestrebt. In den Jahren 1933 und 1934 konnten sie schließlich als Teil der Landwirtschaftskammer eingegliedert werden. Prof. Ing. Karl Holzer über eine turbulente Geschichte.

„Vor dem 2. Weltkrieg wurde versucht eine provisorische Gärtnerberufsschule in Baden zu führen. Es wurden Gärtnerorganisationen für Berufsgärtner und Junggärtner geschaffen, Fortbildungen und Kurse veranstaltet und Märkte für Blumen sowie Blumen ins Leben gerufen. Im Jahr 1946 wurde von der Abteilung Gartenbau der Landwirtschaftskammer Niederösterreich ein provisorischer Berufsschullehrgang organisiert. Im darauffolgenden Jahr nahm die Berufsschule in Langenlois ihre gärtnerische Lehrtätigkeit auf. Heute ist Langenlois Heimat für mehrere Schultypen des landwirtschaftlichen und gewerblichen Gartenbaus. Mit den Agrarkrediten der 50iger und 60iger Jahren wurde der Ausbau von Glashäusern, Heizungen und technischen Einrichtungen stark gefördert. Seit 1953 werden die Leistung des Gartenbaues bei der österreichischen Gartenbaumesse in Tulln anschaulich dargestellt. Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer hat der Gartenbau einen langen, positiven Weg zurückgelegt, Entwicklungen gemeistert und eine stetige Verbesserung der Berufsausbildung gewehrleistet.“

Nicht nur der Arbeitsalltag in der Landwirtschaftskammer hat sich dank modernster Technik enorm verändert. Auch für Bewerber ist Computer und Co. im Bewerbungsprozess nicht mehr wegzudenken. Das war nicht immer so. Luzia Maurer, eine der ersten weiblichen Beraterinnen in einer Bezirksbauernkammer, erinnert sich.

Als ich im Jahre 1998 in einer kleinen Gerichtsbezirkskammer als Sekretärin begann gab es gerade mal einen PC mit Drucker ohne Internet, Schreibmaschine, Fax und Telefon.

An einem Dezembervormittag, hatte ich am Arbeitsamt einen Vorsprachtermin. Der Berater meinte, in einer Bezirksbauernkammer wäre eine Stelle als Sekretärin ausgeschrieben und ich solle doch gleich um 13 Uhr zu einem Vorstellungsgespräch hinfahren. In der Bezirksbauernkammer erwartete mich nicht nur ein Vorstellungsgespräch, sondern auch ein schriftlicher Aufnahmetest wo Deutsch, Mathematik und sonstige Kenntnisse abgefragt wurden. Er wurde vom damaligen Kammersekretär durchgeführt. Das war eigentlich nicht üblich, was ich damals allerdings nicht wusste. Fünf Bewerberinnen nahmen daran teil. Der Aufnahmetest und die Vorstellungsgespräche dauerten länger und so kam ich erst um 18 Uhr nach Hause.

An diesem Tag hätte ich um 15 Uhr bei der LBG Steuerberatung in Wien einen weiteren Termin für ein Vorstellungsgespräch gehabt. Da ich zu dieser Zeit ja noch kein Handy hatte und es auch sonst schwierig war schnell jemanden zu erreichen (ich hatte auch keine Telefonnummer des Zuständigen) konnte ich mich nur im Nachhinein für mein Fernbleiben entschuldigen.

Ich hatte Glück. Ich wurde in der Bezirksbauernkammer aufgenommen und musste nur noch beim damaligen Kammerdirektor in Wien vorsprechen. Dieser meinte: „Ja Frau Kollegin, wie kommt es, dass Sie im Fach Latein nur ein Genügend hatten?“ Dieser Satz begleitet mich nun schon 24 Jahre lang. Nach nicht einmal 2 Jahren Sekretärinnen Tätigkeit hatte ich die Chance - durch die Fusionierungen der Kammern - mich als Betriebsberaterin zu bewerben. Nun bin ich schon im 24.ten Dienstjahr. Der technische Fortschritt in diesen Jahren war unglaublich. Ohne Internet und andere Errungenschaften wäre der Dienst in der Kammer heutzutage kaum vorstellbar.

Voller Einsatz für Bäuerinnen und Bauern – oder kurz Kammergeist. Diese Einsatzbereitschaft wurde im Laufe der Kammergeschichte von außergewöhnlichen Persönlichkeiten und engagierten Kammerdirektoren geprägt. Ob am alten Standort in der Löwelstraße Nummer 16 oder im neuen Haus in St. Pölten: Der Kammergeist hat trotz der Jahre, die er auf dem Buckel hat, nichts an seiner Faszination verloren.

DI. Alexander Liebscher erinnert sich: Wer glaubt, der Kammergeist, sei ein alkoholisches Elixier, der irrt. Es ist auch kein Wesen in weißen Tüchern, das nächtens in der Löwelstraße 16 herumschwirrte.

Kammergeist ist jenes Attribut, welches für den Einsatz aller Mitarbeiter für die Bauern stand und auch immer noch steht. Kammerdirektor Leo Müller verströmte und lenkte diese Geisteshaltung. Als Referent in den 70iger Jahren, für Fütterung und später für Schweine, kam man natürlich mit Kameramtsdirektor Hans Bertl in Kontakt. Erst recht, wenn der Dienstsitz in Kledering – Schweineprüfanstalt war. In seine Zeit als Tierzuchtdirektor fiel unter anderem die Gründung der 1.öst. Schweineprüfanstalt 1950/51, sowie die spätere Gründung des Ferkelringes mit heutigem Sitz „Gut Streitdorf“. Apropos Streitdorf! Der nächste Kammeramtsdirektor Leopold Schneider schuf die Voraussetzungen, dass die Schweineprüfanstalt und alle Schweineorganisationen in Streitdorf ihren Sitz haben.

Fazit: Diese Persönlichkeiten hatten eine Aura, verstanden es die Mitarbeiter/Innen zu motivieren und sind ganz bestimmt für das Phänomen „Kammergeist“ gestanden.

Haben auch Sie interessante Erfahrungen rund um die Landwirtschaft oder Landwirtschaftskammer in Niederösterreich gemacht, dann schreiben Sie uns per E-Mail oder Post an Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Abteilung Agrarkommunikation, Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten.

Viele Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Niederösterreich denken auch nach ihrer Pensionierung an die Jahrzehnte lange Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern zurück. Eine erfüllende Tätigkeit, verantwortungsvolle Aufgabenbereiche und eine einzigartige Kollegenschaft machen den Beruf zur Berufung und zu einer bleibenden Erinnerung. Hier die Erinnerung an einen der letzten Arbeitstage des angehenden Pensionisten Walter Grasberger, Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Lilienfeld.

„An meinem vorletzten Arbeitstag machte das ganze BBK-Team wie jedes Jahr einen kleinen Betriebsausflug. Diesmal ging es zur Eisgreislerei Blochberger. Nachmittags kamen wir zurück und unser Kammerobmann ergriff das Wort: ‚Heute ist ein bisserl Wehmut dabei, denn unser Grasberger geht ja in Pension. Aber so ist halt das Leben.‘ Sprachs und verabschiedete sich von uns... Ich denke mit großer Dankbarkeit an meine Beratungstätigkeit zurück. Ich bin dankbar für die Kollegenschaft und meinen Dienstgeber die Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Es war ein für mich erfülltes Berufsleben.“

Prof. Ing. Karl Holzer, Ehem. Gildenobmann

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Mitglieder und ehemaligen Angestellten auch in der Pension betreuen und unterstützt werden. Landwirtschaftskammern und landwirtschaftliche Organisationen übernehmen hier außergewöhnliche Rolle, die ihresgleichen sucht. Der ehemalige Obmann der Pensionistengilde Karl Holzer über die Ursachen der Vereinsgründung und Besonderheiten der Gilde.

Mit den ersten Pensionierungen zeigte sich bald, dass viele Kontakte zu Kollegen verloren gingen, Freundschaften hörten auf, der Kontakt zur Kammer verlief im Sand und der Informationsaustausch fehlte. Viele Landwirte hatten oft auch später Fragen an den „früheren Berater“ um seine Meinung zu gewissen Themen zu erfahren.

So fand sich eine kleine Gruppe von schon pensionierten Kammermitarbeitern zusammen. Mit Hilfe des Personalrates der Kammer wurde ein eigener Verein „die Pensionistengilde der NÖ. Landwirtschaftskammer“ gegründet. Mit Gildentreffen, Ausflügen, Reisen, Vorträgen von Agrarpolitikern und Wanderungen entstand für viele Kolleginnen und Kollegen ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Durch meist einmalige Treffen mit der Kammerführung und den dadurch erhaltenen Informationen waren die Kolleginnen und Kollegen über das laufende Geschehen in der Kammer gut informiert.

Mit der Übersiedlung nach St. Pölten wurden die Gildentreffen immer wichtiger um den Kontakt zur Kammer aufrecht zu erhalten. Als Obmann folgte mir nach 16 Jahren Udo Resch nach. Die Geschäftsführung lag teilweise in der Kammerdirektion, bis letztlich Gabriele Gartner von der Rechtsabteilung übernahm.

Walter Grasberger, Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Lilienfeld in Ruhestand, erinnert sich.

„Es war 1984. Damals wurde ich als 26-Jähriger zum Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Hainfeld-Lilienfeld bestellt. Mein Vorgänger Willi Pilken schulte mich eine Woche lang ein. Schon am 1. Tag gab er mir „Jungspund“ die Autoschlüssel des Dienstwagens. Dann stellte er mich den wichtigsten Amtsträgern vor. Besuche bei Bezirkshauptmann, Finanzamtsleiter, Grundnachbarn und Berufsschul-Direktorin standen an. Mitte der Woche listete er mir noch die "Problemkinder" auf. Dann begann der letzte Tag der Einschulungswoche. Er übergab mir die Handkassa, die Buchführungsunterlagen und den Tresorschlüssel. Später erfuhr ich vom damaligen Kammerobmann, dass Autofahren für meinen Vorgänger eine Qual war. Daher übergab er mir den Autoschlüssel am 1. Tag. Geld und Finanzen liebte er, daher übergab er mir Handkassa und Tresorschlüssel erst am letzten Tag. Alles in allem war es eine gute Übergabe und ich konnte ohne "Altlasten" die Arbeit mit den Bauern aufnehmen. Noch heute bin ich dafür dankbar.“

Mit meinem Dienstantritt im Jahr 1996 war gerade der erste Digitalisierungsschub in den Bezirksbauernkammern in vollem Gang:

- Die FAX-Ausdrucke erfolgten auf einer Thermopapierrolle. In der Früh lagen in Zeiten von INVEKOS-Arbeitsanleitungen oft meterlange Papierrollen vorm FAX-Gerät. Sie wurden feinsäuberlich zerschnitten und kopiert.

- Für die ersten LAN-Kabel wurden durch die ehrwürdigen Mauern der Bezirksbauernkammer fleißig Löcher gebohrt.

- Der damals Spitzen-A3-Nadeldrucker brauchte für 10 Seiten Ausdruck einige Minuten und war so laut, dass er in eine mit Schaumstoff gepolsterte Lärmschutzkiste verbannt wurde.

- Bei den ersten Emails wurde nach dem Versenden bei den Empfängern angerufen, ob sie eh angekommen sind.

Und 25 Jahre später tragen wir praktische das ganze Büro mit dem Handy mit uns herum und sind (theoretisch) immer erreichbar. Die großen Erleichterungen in der Kommunikation haben sehr zu unserer Effizienz beigetragen - auf Kosten einer klaren Trennung von Arbeitswelt und Freizeit.

Und manchmal kann ein Digitalisierungsschub unglaublich schnell gehen:

Homeoffice war in der Kammer lange Zeit ein Nischenthema. Mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 waren innerhalb von 3 Tagen fast alle Kolleginnen und Kollegen heimwerkend tätig. Die Bezirksbauernkammern sind als Anlaufstelle für die Bäuerinnen und Bauern aber immer offengeblieben.

Bei Recherchen im Internet stieß Ernst Großhagauer, Büroleiter des Präsidiums, auf folgenden Beitrag im Online-Lexikon „Wikipedia“.

„Von 1922 bis 1938 war Josef Löschnig eine außerordentlicher Experte für Obst und Weinbau in der LKNÖ und der Hauptschriftleiter der Zeitschrift Die Landwirtschaft, dem Organ der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer. Es gibt eine eigene Medaille mit seinem Abbild und außerdem wurde im 22. Bezirk eine eigene Straße nach ihm benannt.“

Quelle: Wikipedia

Wie eine Schadensabwicklung ohne E-Mail und Handy ausgesehen hat, zeigt uns ein Windwurf im Jahr 1990 deutlich auf. Sogar Faxgeräte gehörten damals noch nicht zur Basisausrüstung dazu.

Im März 1990 gab es große Schadflächen hervorgerufen von einem Windwurf. Hauptbetroffen waren die Bezirke Scheibbs und Amstetten. Es wurden verschiedene Richtlinien ausgearbeitet welche an die Kollegen vor Ort rasch weitergeleitet werden mussten. Als ideales Gerät dafür wurde das Faxgerät angesehen. Die Faxe mussten jedoch an die örtlichen Raiffeisenkassen gerichtet werden, da die Bezirksbauernkammern zum damaligen Zeitpunkt noch kein Faxgerät zur Verfügung hatten.

Ich bin seit über 33 Jahren im Kammerdienst. Begonnen habe ich in der Tierzuchtabteilung im so genannten Viehverkehrsreferat. Ich glaube es war Anfang der 1990er Jahre, als durch die schlechte Schweinemarktlage eine "Schweinebrache" beschlossen wurde. Betriebe, die die Zuchtschweinehaltung aufgaben, bekamen dafür Geld. Dass sie dann tatsächlich aufgehört haben, musste auch kontrolliert werden. Also schaute ich nach, ob die Stallungen wirklich leer waren. Wer teilnehmen wollte, musste sich dem „Windhundprinzip“ beugen. Deshalb gab es in der damaligen Löwelstraße sogar nächtlich Wartende, die ihren Antrag einreichen wollten und damit sicher zum Zug kommen wollten.

Als ich im Jahr 1985 meinen Dienst als Bauberater in der Landwirtschaftskammer antrat war das Telefonieren noch sehr teuer. Wir durften daher die Termine für unsere Außendienste nicht telefonisch vereinbaren und gleichzeitig nach dem Weg fragen, was speziell bei Einzelhoflagen hilfreich gewesen wäre, sondern mussten den Landwirten eine vorgedruckte grüne Postkarte schicken, auf der geschrieben stand, wann der Bauberater erscheint.

Die Bezirksbauernkammer Mistelbach befand sich am Hauptplatz 37 in Mistelbach (Büro mit 3 Räumen - Sekretärin, Statistiker, Kammersekretär und Obmann).

Der Büroalltag richtete sich nach Parteienverkehr und Telefondienst. Die Auswärtsgespräche mussten damals über die Post "vermittelt" werden und am Monatsende eruierte die Sekretärin die Gesprächsgebühren. Damals holte die Raiffeisenbank – die sich im selben Gebäude befand - "ihr" Geld noch bei der Post ab. Dazu "lieh" sich die Bank öfters die Kammersekretärin als 2. Person, denn sicherheitstechnisch mussten 2 Personen gehen, die dann mit Aktentaschen voll Geld von der Bahnstraße bis zum Hauptplatz spazierten.

Mein Kammerdienst begann 1984 – frisch von der Schule mit Matura, wagte ich mich ins Arbeitsleben mit viel Parteienverkehr, netten Kollegen, einem großen Schreibtisch mit Schreibmaschine und bereits einem Telefon mit Klappen (1 Sekretariat, 2 Sekretär, 3 Obmann – genau so waren übrigens auch die Zimmer angeordnet).

Auch vor 35 Jahren gab es einmal pro Woche einen SVB-Sprechtag bzw. wurde man des Öfteren beim Rechtssprechtag ins Obmannzimmer zum Diktat (Stenotypie) gerufen, um dies für die „Partei“ dann ins Reine zu schreiben.

In „meinen“ Anfangsjahren wurden Qualitätsweizen-/Mahlweizen-/Roggenkontingente eingeführt und mussten anhand von Listen für jeden bäuerlichen Betrieb aufgrund von Gemeindedaten (Bodennutzung 1983 und 1986) berechnet werden. Auf A3-Papier wurden die Ergebnisse händisch eingetragen, die Kontingent-Scheine wurden für jeden Einzelnen dann mit Schreibmaschine geschrieben. Als Sekretärin musste man viel können und es wurde einem auch viel zugetraut und überlassen. Waren Kammersekretär und Statistiker außer Haus, musste man den Parteienverkehr alleine bewältigen. Sämtliche Kreditanträge wurden von der Sekretärin berechnet und dem Sekretär und Obmann nur zur Unterschrift vorgelegt.

Am Postweg hat sich nichts geändert – auch nach 35 Jahren werden die Stückzahlen der Kuverts in eine Liste eingetragen und zur Post gebracht.

Spektakulär war ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, bei dem Bauernkammer und Bauernbund die längste Anhängerkette gemeinsam mit den Bauern auf die Straße stellte.