Genossenschaften als Ausdruck des Wandels

Friedrich Wilhelm Raiffeisens: Ein Gestalter des Wandels in der Landwirtschaft

Die Erfolgsgeschichte der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Österreich kann nicht erzählt werden, ohne diesen Pionier aus dem Westerwald in den Blick zu nehmen. F.W. Raiffeisen sah, damals in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die Not, die Verzweiflung, die Perspektiven- und die Hoffnungslosigkeit vieler Bauern und erkannte immer deutlicher, dass es einen massiven Wandel brauchte, sollte bäuerliches Wirtschaften eine Zukunft haben. Den nach der „Bauernbefreiung“ auf sich allein gestellten Bauern fehlte die Anschlussmöglichkeit an die dynamischen Entwicklungen der Wirtschaft ihrer Zeit. Es fehlten ihnen z.B. Verkehrsverbindungen, um ihre Waren in den großen Städten anbieten zu können – Raiffeisen schuf solche neue Straßen und Wege. Entscheidend fehlte es den Bauern damals jedoch an den Mitteln, die Produktivität ihrer Betriebe auf ein völlig neues Niveau zu steigern. Dazu brauchten sie Knowhow und Kapital. Kapital, um in Maschinen, Geräte und Betriebsmittel etc. investieren zu können, und Knowhow, um die besten Optionen und Methoden auszuloten, die sich ihnen für ihre Betriebsführung in ihrer jeweils konkreten Situation boten, um erfolgreich zu sein.

Doch wer war bereit, den Bauern Kredit zu geben? Die großen Banken in den Städten sicherlich nicht. Sie mussten sich also irgendwie selbst helfen. Sie, die kleinen Bauern in den armen und vergessenen Regionen Deutschlands. Raiffeisen erkannte, dass ganz neue Wege einer nachhaltigen Zusammenarbeit gefragt waren, die den einzelnen Bauern, als seine „verlängerte Werkbank“ unterstützen konnten. Das alles sowohl im Geist der christlichen Nächstenliebe als auch nach klaren ökonomischen Zielsetzungen. Sein Slogan:

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“

sollte zum Inbegriff seiner Idee werden. Einer Idee, die schon sehr bald bis nach Österreich drang. Vorausschauend schickte der Niederösterreichische Landtag nach einem positiven Beschluss vom 26. November 1885 (nach einem Antrag von Dr. Josef Ritter Mitscha von Märheim) eine „Fact-finding-Mission“ zu Vater Raiffeisen, um zu klären, ob dieser Aufbruch, der in Deutschland zu spüren war, auch für Osterreich Potenzial hätte. Der Bericht der Kommission viel äußerst positiv aus und führte dazu, dass es schon bald danach auch in Niederösterreich zu vielfältigen Genossenschaftsgründungen kam. Die Gründung der ersten Raiffeisenkasse in Mühldorf/Spitz erfolgte am 4. Dezember 1886, die Gründung der ersten Lagerhausgenossenschaft in Pöchlarn mit deren Registrierung am 20. Juni 1898. Im Anschluss daran wurden bereits in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch in Österreich viele Genossenschaften sehr unterschiedlicher Sparten gegründet, allen voran die Kredit- und die Lagerhausgenossenschaften, und die Idee Vater Raiffeisens trat auch hierzulande einen wahren Siegeszug an.

Vom Wandel des Genossenschaftswesens bis hin zum Jahr 1945

Die Entwicklung des Genossenschaftswesens war eine Erfolgsgeschichte, doch waren dabei auch so manche Höhen und Tiefen zu überwinden. In den Jahren rund um die Gründung der Landwirtschaftskammer waren die Genossenschaften mit den Auswirkungen des Ersten Weltkrieges genauso herausgefordert wie mit der immensen Inflation. Doch auch die Jahre bis 1938 brachten für die Genossenschaften mannigfache Turbulenzen mit sich, die jedoch überwiegend gut gemeistert werden konnten. Schließlich fand am 11. März, dem Tag vor dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich, zum Gedenken an den 50. Todestag F.W. Raiffeisens ein großer Genossenschaftstag in den Wiener Sofiensälen statt. Unmittelbar nach dem Anschluss wurde das Genossenschaftswesen völlig umgebaut, die meisten Verantwortungsträger ihrer Funktion enthoben und eine Eingliederung in den Reichsnährstand verfügt, was das Ende der genossenschaftlichen Demokratie bedeutete. Nach den umfassenden Zerstörungen durch den Krieg war auch für die Genossenschaften eine Stunde Null gekommen, die – mit höchster Kraftanstrengung gerade im Bereich der Nahrungsmittelbeschaffung für die notleidende Bevölkerung – sehr gut genutzt wurde.

Vom Wandel des Geschäftsmodells und der Struktur der Genossenschaften bis heute

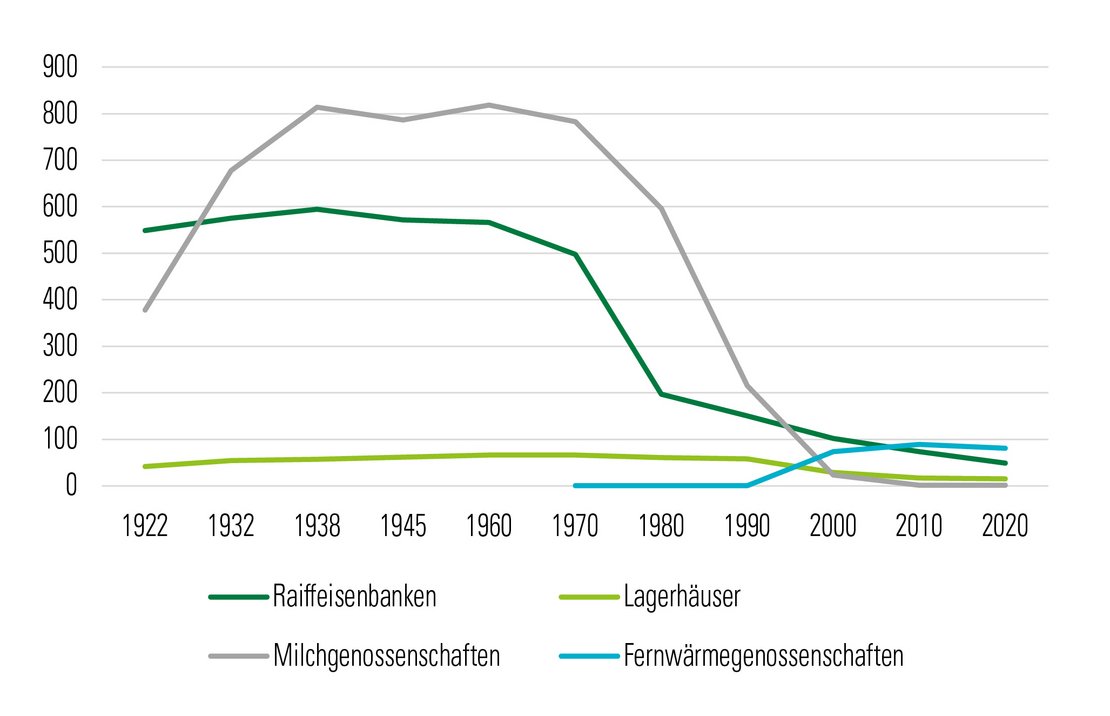

Nach der Wiedergeburt des Genossenschaftswesens im Jahr 1945 war enorm viel Aufräumungsarbeit zu leisten. Doch die Genossenschaften stabilisierten sich zusehends und begannen erneut, ihre satzungsmäßig festgelegten Aufgaben wahrzunehmen. Dabei war Flexibilität gefragt. Die neuen Zeiten brauchten neue Lösungen. Einzelne Genossenschaftssparten begannen zu boomen, während sich andere - langsam aber sicher - überlebt hatten. Man sagt den Genossenschaften oft nach, dass sie nicht in der Lage wären, sich neuen Herausforderungen anzupassen, doch das Gegenteil ist wahr, sieht man sich den Strukturwandel allein anhand einiger beispielhafter Sparten an. Sehr plastisch wird dies in den Sparten Raiffeisenbanken, Lagerhausgenossenschaften, Milch- und Fernwärmegenossenschaften.

Aus dieser Grafik geht der massive Strukturwandel des Genossenschaftswesens deutlich hervor. Doch während z.B. die Milchgenossenschaften, deren Sinn und Zweck in der gemeinsamen Milchsammlung und -kühlung bestand, durch den Größenwandel der Milchbetriebe überflüssig wurden und ihren Betrieb sukzessive einstellten, begannen sich in den 1990er-Jahren neue Genossenschaften zu entwickeln, als Reaktion auf die Herausforderungen dieser Zeit, die Fernwärmegenossenschaften. Allerdings nahm auch die Zahl der Raiffeisenbanken sowie der Lagerhausgenossenschaften in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ab. Deutet diese Entwicklung ebenso wie bei den Milchgenossenschaften auf einen generellen Bedeutungsverlust hin?

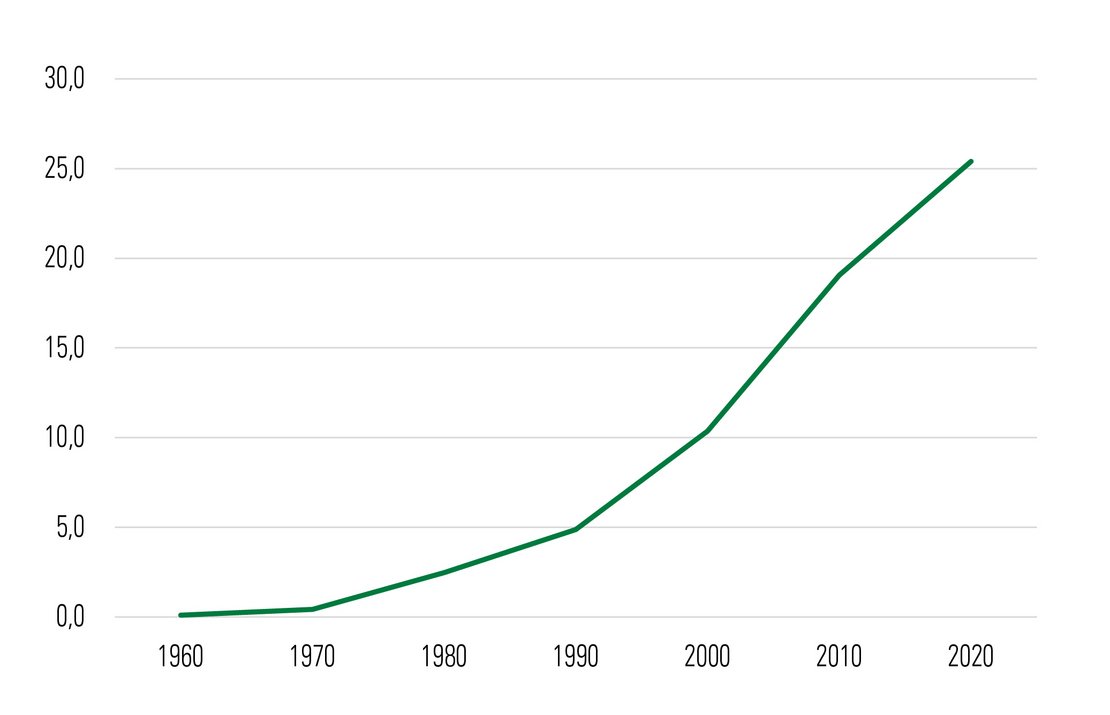

Dass dem nicht so ist, sieht man aus der Grafik, die anhand der Bilanzsummenentwicklung klar zeigt, wie gewaltig der Geschäftszuwachs bei den nö. Raiffeisenbanken trotz dieses Strukturwandels ausgefallen ist.

Ähnliches gilt für die Lagerhausorganisation, die sich nicht nur als die „KRAFT AM LAND“ positioniert hat, sondern die für den ländlichen Raum insgesamt eine unschätzbare Bedeutung entfaltet.

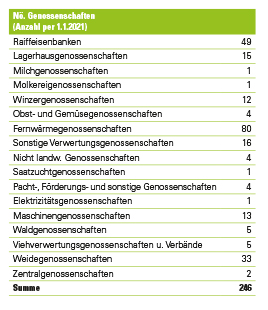

Aktuell zeigt das Bild des niederösterreichischen Genossenschaftswesen nach dem System Raiffeisen eine beeindruckende Breite der Sparten und eine bemerkenswerte Vielfalt. Dabei darf nicht unerwähnt bleiben, wie unterschiedlich diese Genossenschaften eigentlich aufgestellt sind. Das reicht von kleinen Weidegenossenschaften mit einer Handvoll Mitgliedern, deren Zweck in der Weidewirtschaft besteht, bis hin zu großen Lagerhausgenossenschaften bzw. zu bedeutenden Raiffeisen-Primärbanken mit jeweils vielen tausenden Mitgliedern. Genossenschaften sind im Laufe ihrer Geschichte oft (wenn auch nicht immer) erheblich gewachsen. Sie haben ihren Geschäftsbetrieb ausgeweitet und/oder mit Nachbarschaftsgenossenschaften zu größeren Einheiten fusioniert. Solche Verschmelzungen sind allerdings kein Selbstzweck, dienen sie doch primär dazu, mit dem Marktgeschehen vor Ort mitzuwachsen und in den sich dynamisch entwickelnden wirtschaftlichen Räumen ihre Leistungen bestmöglich anbieten zu können.

F.W. Raiffeisen hat in seiner Zeit darauf bestanden, dass seine Genossenschaften nicht über das sogenannte „Kirchspiel“ hinausgehen sollten, was aus damaliger Sicht eine gut nachvollziehbare Beschränkung darstellte. Heute jedoch leben und arbeiten die Menschen in Räumen, die weit über das hinausgehen, was für frühere Generationen erfahrungstypisch war. Gerade aus diesem Grunde müssen auch die Genossenschaften in Lage sein, diese neuen Räume und vor allen auch die neuen Größenordnungen in der Wirtschaft abzudecken. F.W. Raiffeisen hat in seiner Zeit rasch erkannt, dass seine Genossenschaften aus vielerlei Gründen eine Unterstützung und Bündelung durch Zentralorganisationen benötigen, also Sekundärinstitute, deren Mitglieder die Genossenschaften selbst sind. Solche Verbundorganisationen wurden auch in Niederösterreich schon sehr bald gegründet: Die Gründung der Nö. Raiffeisen-Zentralkasse sowie des Verbandes ländlicher Genossenschaften in Niederösterreich (heute RWA Raiffeisen Ware Austria), erfolgte bereits im Jahr 1898, die des Molkereiverbandes für Niederösterreich im Jahr 1928.

Derzeit fungiert Herr Mag. Erwin Hameseder sowohl als Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, sowie auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Herr Dr. Johann Lang ist der Aufsichtsratsvorsitzende der RWA Raiffeisen Ware Austria AG.

Erwin Hameseder:

„Das Genossenschaftswesen ist seit der Gründung der Landwirtschaftskammer tief mit dieser verbunden. Die so positive Entwicklung der niederösterreichischen Genossenschaften, die einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Landes Niederösterreich geleistet haben und nach wie vor leisten, trägt die Handschrift vieler, die in diesen Jahrzehnten Verantwortung getragen haben. Das lässt mich sehr zuversichtlich in die Zukunft blicken!“

Vom Wandel der Genossenschaftsrevision

Nachdem die ersten Genossenschaften vor ca. 150 Jahren mit viel Idealismus gegründet worden waren, konnten vereinzelte Schieflagen in ihrer Entwicklung natürlich nicht ausbleiben. Bald war F.W. Raiffeisen klar, dass diese Bewegung unbedingt eine externe, effiziente und professionelle Kontrolle brauchte. Die Stunde der Genossenschaftsrevision, die den Auftrag hat,

die Rechtmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen, festzustellen, ob die gesetzten Ziele auch erreicht wurden sowie um standardisierte Abwicklungen zu fördern und die vor allem daran mitwirken soll, ein Scheitern der einzelnen Genossenschaft zu verhindern, war gekommen.

Johann Lang:

„Die Lagerhaus-Organisation stellt einen wesentlichen Faktor im ländlichem Raum in Niederösterreich dar und ist aus diesem Wirtschaftsbereich nicht wegzudenken. Seit der Gründung der Kammer ist diese mit dem Lagerhaus-Sektor eng verbunden, dies hat zu einer gegenseitigen und gemeinsamen Weiterentwicklung geführt. Mein Wunsch für die Zukunft, dass die Kammer und die Lagerhaus-Genossenschaften auch weiterhin im Miteinander neue Wege für die anstehenden Herausforderungen finden.“

Gesetzlich wurde die Revision in Österreich bereits im Jahr 1903 in einem eigenen Revisionsgesetz verankert. Ursprünglich hatte der Nö.Landesausschuss eine Kontrollfunktion über die Genossenschaften wahrgenommen, doch ab dem Jahr 1926 lag das Revisionsrecht über die landwirtschaftlichen Genossenschaften bei der Landwirtschaftskammer. Dies war insofern äußerst stimmig, zählt doch die Förderung des Genossenschaftswesens zu den Kernaufgaben der Kammer. Diese sah sich demnach nicht nur als Kontrolleur der Genossenschaften, sondern auch als deren Förderer. Nach dem Anschluss kam es im Jahr 1938 zu einer weitgehenden Neuorganisation der Genossenschaftsrevision in Österreich, die jedoch nach dem Krieg wieder rückgängig gemacht wurde, sodass die Kammer ab dem Jahr 1946 die Revisionsagenden mit großer Überzeugung erneut ausübte. Das tat diese, bis die Revision im Jahr 2002 in einen neugegründeten Revisionsverband ausgegliedert wurde, bei dem auch die Kammer als ein wesentliches Mitglied beteiligt ist und als deren Erstobmann Ök. Rat Rudolf Schwarzböck fungierte, der ja schon davor die Revisionsagenden als Kammerpräsident mitverantwortet hatte. Derzeit fungiert der ehemalige Vizekanzler der Republik, Herr Dipl.-Ing. Josef Pröll als Obmann des Verbandes und Herr Mag. Franz Gindl als dessen Geschäftsführer.

Die Genossenschaftsrevision gilt auch heute als integrierender Bestandteil des Genossenschaftswesens. Allein schon diese Tatsache zeigt das positive Kontrollbewusstsein des Raiffeisensektors und ist Ausdruck seines Bekenntnisses zu hoher Transparenz und Nachvollziehbarkeit, gepaart mit gelebter Rechenschaftspflicht. Dies sind zweifellos Erfolgsfaktoren, die mit dem Auftrag, für die Mitglieder nachhaltig Nutzen zu stiften, Hand in Hand gehen. Natürlich hat sich die konkrete Revisionsarbeit seit den Zeiten F.W. Raiffeisens grundlegend verändert. Dennoch ist die Grundidee die gleiche: Genossenschaften sind von professionell agierenden, top ausgebildeten, unabhängigen und eigenverantwortlichen Revisorinnen und Revisoren auf Herz und Nieren zu prüfen. Anschließend sind die daraus resultierenden wesentlichen Erkenntnisse den Entscheidungsträgern – unter Hinweis auf ihre persönliche Verantwortung, daraus auch konkrete Schlüsse zu ziehen – klar und deutlich vorzulegen. Dies war bereits zu Zeiten Raiffeisens ein Erfolgsrezept, ist es auch heute und wird es sicherlich auch in der Zukunft sein.

Ausblick

Seit den Gründertagen des Genossenschaftswesens haben sich die Genossenschaften massiv weiterentwickelt. Doch es sind gerade die in dieser Pandemie so erkennbar gelebten genossenschaftlichen Grund-Prinzipien, die einen überaus hoffnungsvollen Blick in die Zukunft erlauben, der klar erkennen lässt, dass die Genossenschaften auch in Hinkunft in der Lage sein, für ihre Mitglieder den bestmöglichen Nutzen zu stiften, den diese von ihnen erwarten.

Die Genossenschaftsbewegung in der Pandemie: Ein Hinweis auf künftige Herausforderungen und Chancen?

Auch wenn die Corona-Pandemie nicht vorbei ist, kann man mit Fug und Recht konstatieren, dass die meisten Genossenschaften, aber auch die Genossenschaftsbewegung insgesamt, diese Krise nicht nur irgendwie überstanden haben, sondern in dieser Krise gewissermaßen zu ihrer Höchstform aufgelaufen sind. Was die Frage aufwirft, warum gerade Genossenschaften in dieser Krise eine erstaunliche Resilienz bewiesen haben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Organisation aus einer Belastungssituation gestärkt und nicht geschwächt hervorzugehen.

- Genossenschaften als Krisenvehikel: Dass Genossenschaften erfolgreiche Krisenvehikel sind, ergibt sich bereits aus ihrer Geschichte, das steht gleichsam in ihren Genen geschrieben. Für Friedrich Wilhelm Raiffeisen waren gerade Genossenschaftsgründungen die Antwort auf fundamentale ökonomische Krisen. Genossenschaften sind also Kinder der Krise, auch wenn sie ihre Bedeutung natürlich nicht nur in Krisensituationen unter Beweis stellen.

- Mitgliederorientierung: Sowohl die Verantwortungsträger in den Genossenschaften als auch die Mitarbeiter wissen sich ihren Mitgliedern (als Eigentümer) und Kunden in besonderer Weise verbunden und sehen sich als Dienstleister.

- Regionalität: Die Regionalität und damit die relative Kleinstrukturiertheit der Genossenschaften ermöglicht diesen sehr flexible Reaktionen. Ein Faktum, welchem gerade in Krisen besondere Bedeutung zukommt, wenn die bisher geübte und erprobte Praxis von einem Moment auf den anderen über den Haufen geworfen werden muss.

- Entscheidungsfähigkeit: Entscheidungen können in Regionalgenossenschaften meist sehr kurzfristig getroffen werden. Doch nicht nur die Geschwindigkeit des Treffens von Entscheidungen ist in Krisen besonders relevant, auch die Tatsache, dass in solchen Situationen Entscheidungen oft unter erheblicher Unsicherheit getroffen werden müssen und dass Entscheidungsträger dabei ein nicht unwesentliches persönliches Risiko auf sich nehmen, darf nicht unerwähnt bleiben.

- Unterstützung durch Zentralorganisationen: Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass Primär-Genossenschaften durch die Zentralorganisationen eine Dimension an Unterstützung erfahren, die Organisationen in vielen anderen Gesellschaftsformen nicht zugänglich ist.